前の記事で本願寺台湾別院についてまとめましたが

この広場に面した通りには

台湾と鉄道の歴史を簡単に紹介した壁があります。

本記事ではその外壁に描かれた内容を参考に

20世紀という時代に翻弄されながらも

多くの汗と血と涙で結実した現代台湾の

壮大かつ複雑な歴史を紹介します。

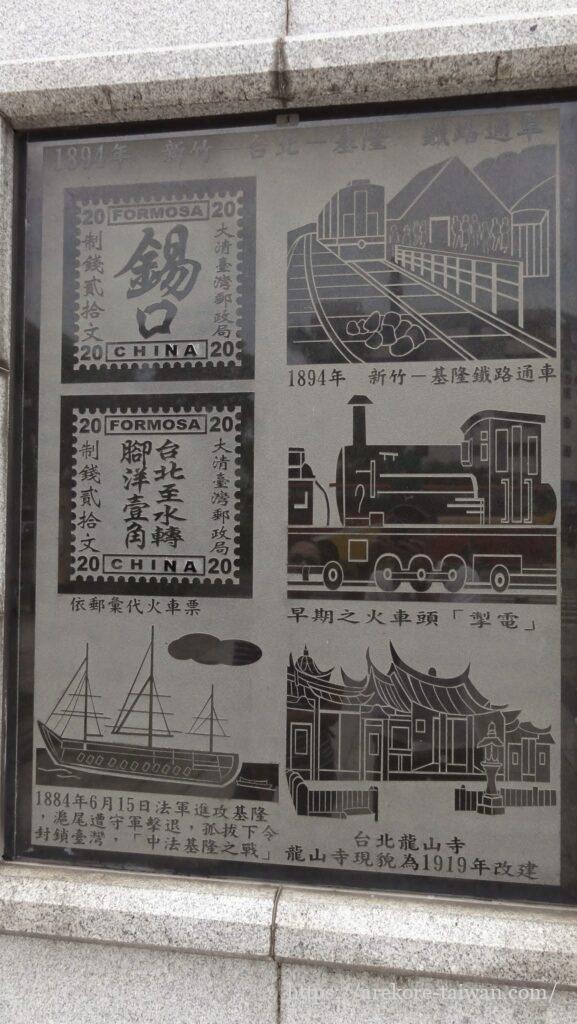

清朝統治下の台湾における鉄道

清朝時代の台湾は、清朝がその統治に積極的ではなく

清朝がまともに支配できたのは台湾北部及び北西部のみ。

その他の地域で台湾原住民による蜂起や災害が発生したため

東部や山間部は支配が及ばない化外の地とされていました。

↑南投県清境にて、2017年筆者撮影

19世紀後半に入るとヨーロッパ列強がその支配圏を東アジアへ向け

清朝が支配する島嶼もその影響を受けるようになったことから

↑1884年ベトナムの領有権で争った清朝とフランスの戦争における砲弾の跡

淡水区小白宮リトルホワイトハウスにて、2018年筆者撮影

19世紀末になって清朝はようやく台湾統治に積極姿勢を見せ

当時の台湾巡撫(最高地方統治官)だった劉銘伝の命令により

1891年に基隆~台北間、1893年に台北~新竹間の鉄道が開通しました。

しかしながら、清朝が建設した鉄道は資材や線路敷設のクオリティが低く

故障や脱線が相次いだためあまり使い物にはならなかったとの由。

日本統治下の台湾における鉄道

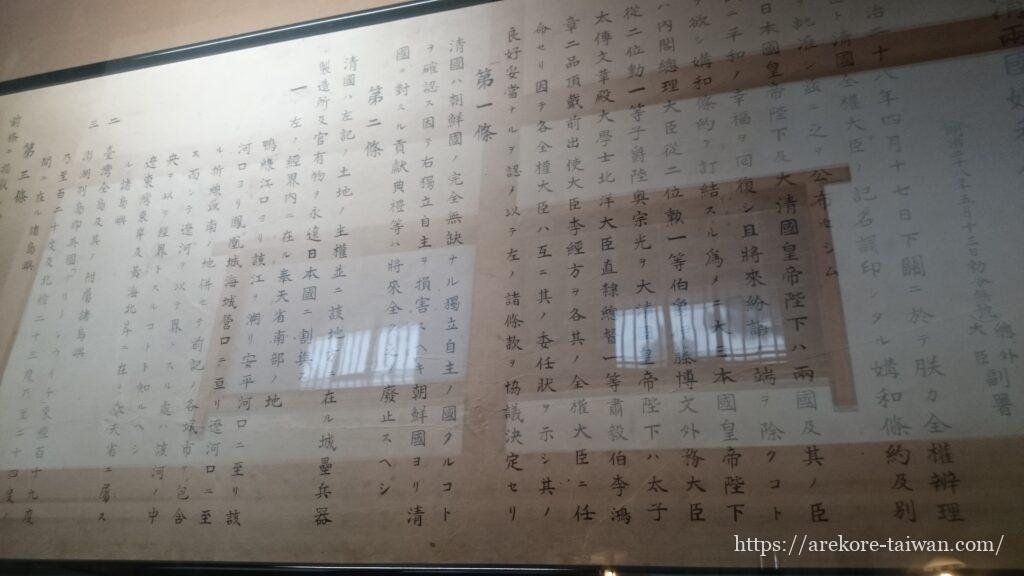

1894年の日清戦争後に締結された馬関条約(下関条約)により

日本は清より台湾島及び澎湖諸島を割譲しました。

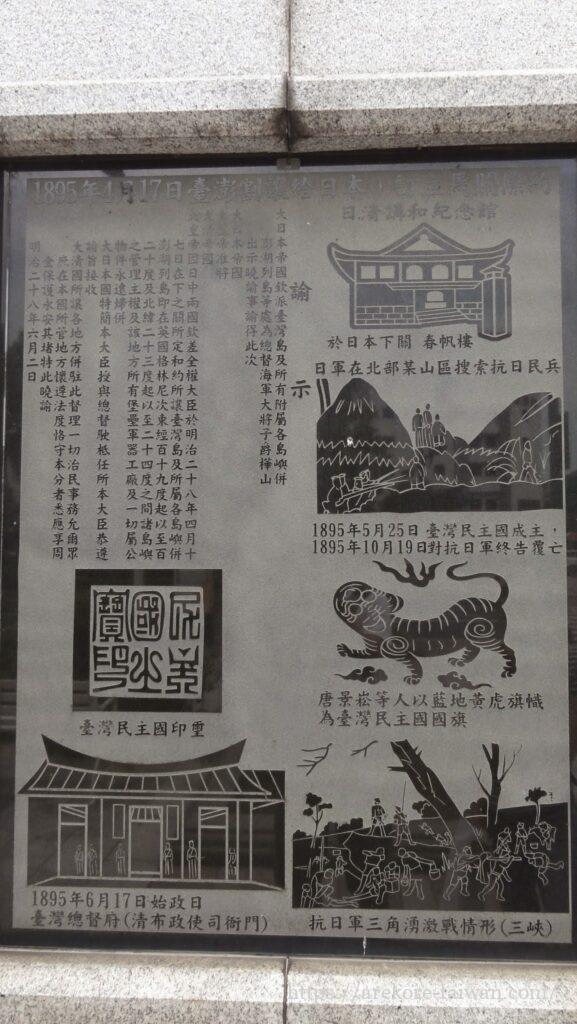

↑下関条約講和会議が行われた山口県下関市春帆楼にて、2019年筆者撮影

台湾の日本統治が決まった直後、台湾に残った一部清朝軍の残党が

その支配に反抗するため『台湾民主国』という国の建国を宣言し

各地で武装した市民を巻き込んで進駐した日本軍に抵抗しましたが

日本軍は各地でこれを鎮圧し台湾全島を支配下に置いたうえで

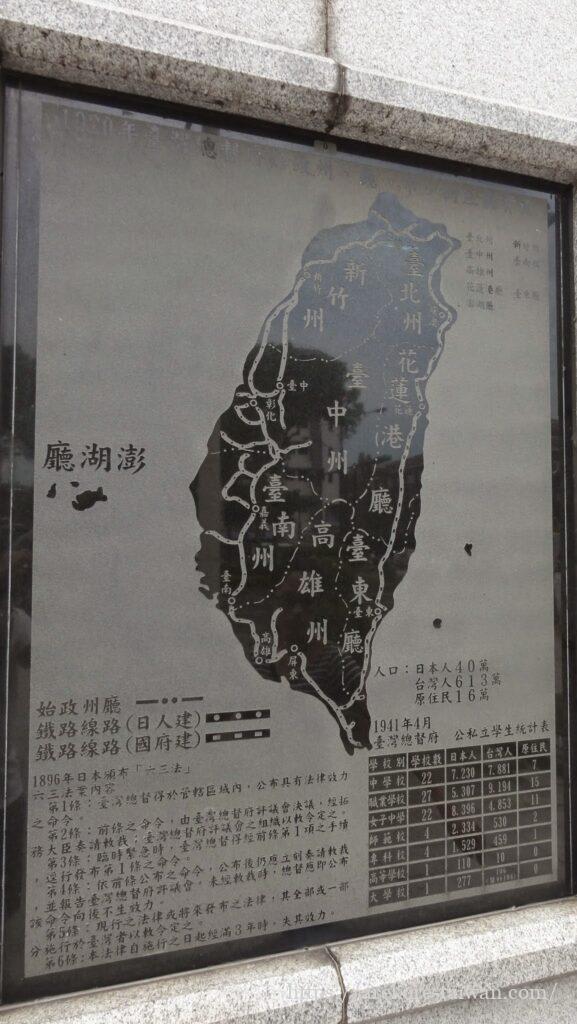

清朝時代に建設された基隆~新竹までの鉄道を引き継ぎ補修すると

新竹以南の鉄道を次々と敷設して1908年に基隆~高雄まで全面開通。

台湾縦断鉄道がその後の経済発展に貢献したことは言うまでもありません。

台湾島の西側を走る南北縦断鉄道のほとんどは日本人が敷いたもので

現在でも現役で台湾鉄道管理局によって運営されています。

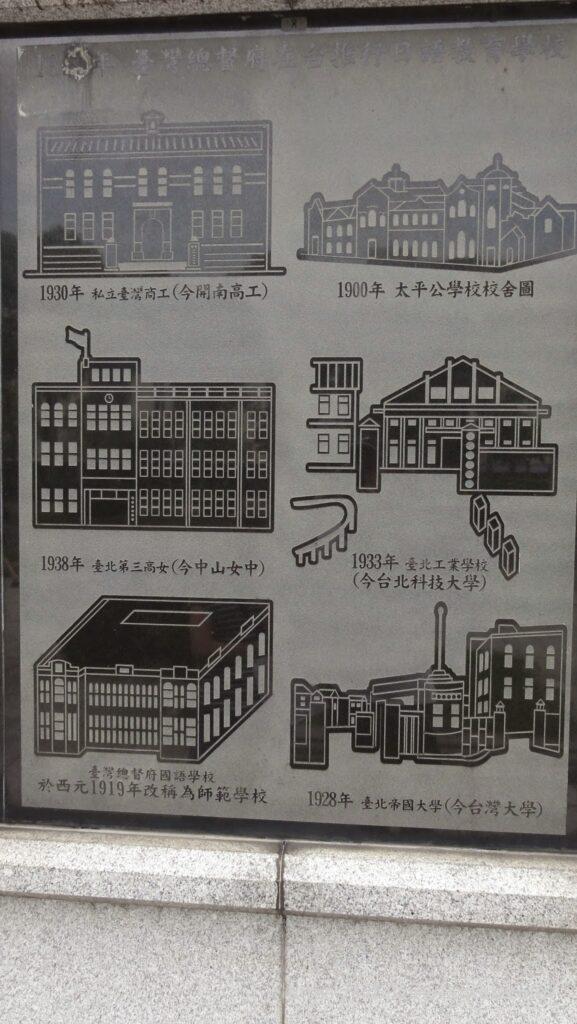

インフラ整備と教育

鉄道敷設を進める中で同時に台湾全土で戸口調査を行い

人口分布を把握したうえで各地に教育機関を建設し

平地に住む漢族台湾人だけでなく山奥に住む原住民に対しても

日本語教授を含めた近代教育を施しただけでなく

道路の敷設、上下水道などインフラを整備しました。

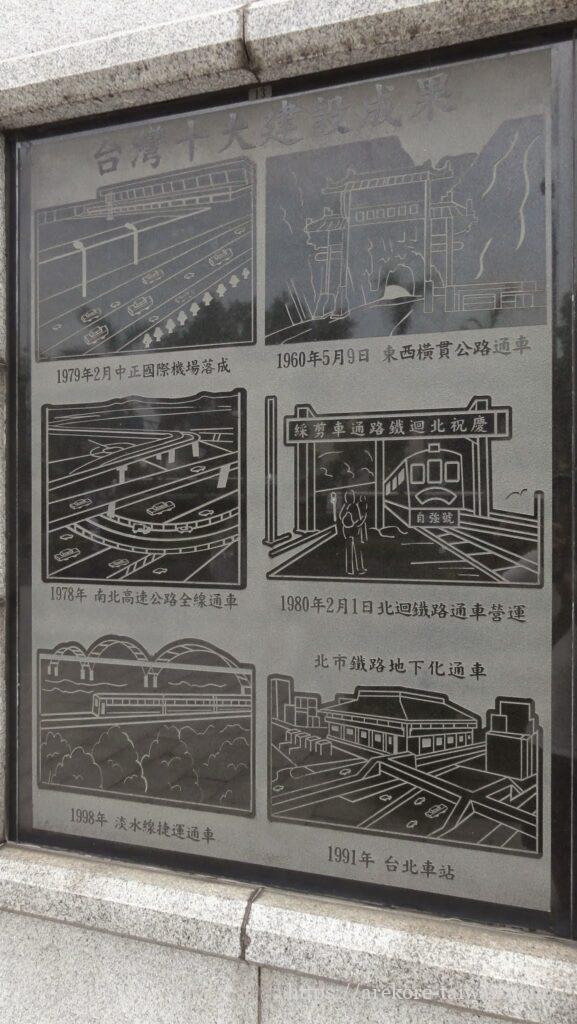

戦後台湾の経済発展

戦後、日本が本土へ引き上げると日本人が残した社会基盤を基礎とし

蔣介石の息子・蔣経国が1970~1980年代に

桃園国際空港の建設、台湾各地の高速道路の整備、台湾東部の鉄道敷設など

「十大建設」という国家事業を成し遂げ台湾は空前の経済成長を遂げ

この目覚ましい経済発展は『台湾の奇跡』と呼ばれています。

日本と台湾

以下、戦前日本統治下の台湾で育ち日本の教育を受けて育った

今では貴重な日本語世代の台湾人である小生の親戚が

台湾留学間もない小生に頃に語ってくれた言葉を紹介します。

日本による台湾統治の50年間は

良いことも悪いこともあった。

日本人は傲慢で台湾人を差別したが

当時の台湾にお金をかけて近代化してくれた

時間の概念を台湾人に教えてくれたのも日本人だ。

台湾人が現在豊かな生活を享受できるのは

過去の日本のおかげだ。

このことを我々台湾人は皆知っている。

あとがき

今や21世紀、世代は孫やひ孫に移り変わっているのに

過去の負の側面だけを執拗に断罪して日本をゆすり続け

謝罪と賠償を要求し続けるどこぞの国とは違い

多角的な視点から歴史を冷静に評価する台湾です。

では、881〜(Bābāyī、台湾でポケベルが使われていた当時バイバイの意)

コメント