哈囉〜(Hā luó=台湾人がよく使うフランクな挨拶言葉。英語のHelloの意)春風です。

日本国内で発行されている中国語の教科書や参考書のほとんどは

大陸中国で使用されている

漢字を簡略化した簡体字及びローマ字のピンインで表記されています。

対して台湾ではピンインは使われず

伝統的な漢字で簡略化されていない繁体字及び ボポモフォが使われています。

本記事では、台湾における中国語初級学習者が最初に突き当たる

簡体字 or 繁体字

ピンインor ボポモフォ

どれを使って中国語を勉強すべきか問題について

私なりの見解をまとめましたのでご参考ください。

先に結論!

中国か台湾かエリアに縛られず、グローバルで中国語スキルを活用したい人は

繁体字をピンインで勉強するのがお勧めです。

行く行くは中国に住んで仕事したいとする人は簡体字をピンインで

台湾以外で中国語は使わないという人は繁体字をボポモフォで

といった具合に、将来どこに居住・就業するかによって選択肢は変わります。

その理由は以下より。

ボポモフォって何?それおいしいの?

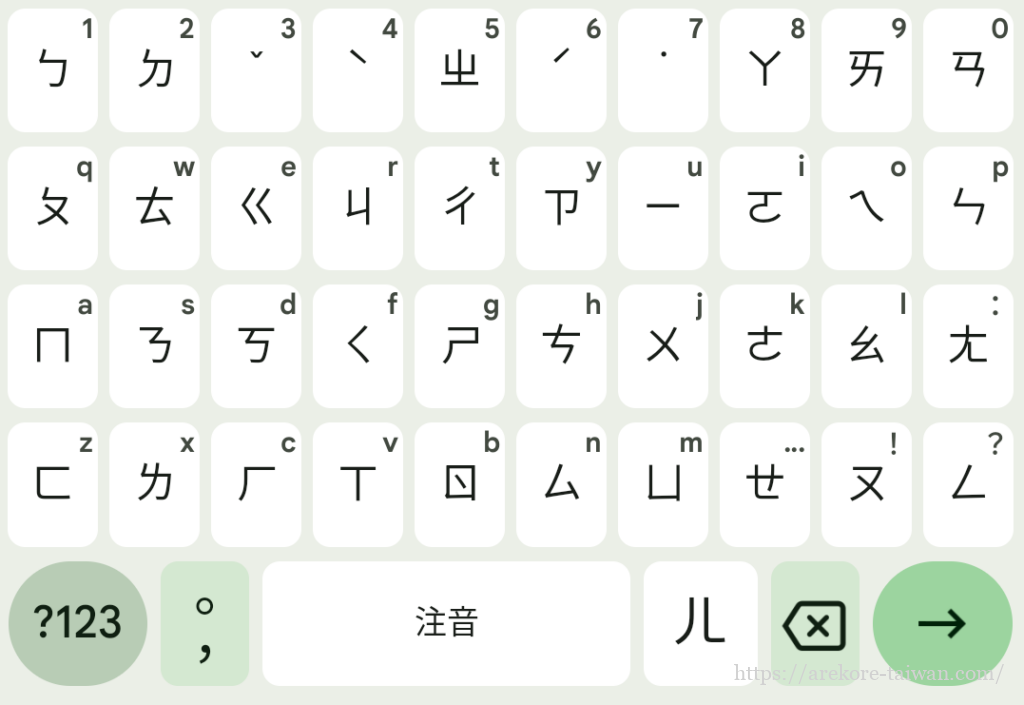

そもそもボポモフォとは、正式名称注音符號(Zhùyīn fúhào)。

ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌなどの文字で中国語を表記する発音記号のことで

言うなれば、フリガナのような役割を果たしています。

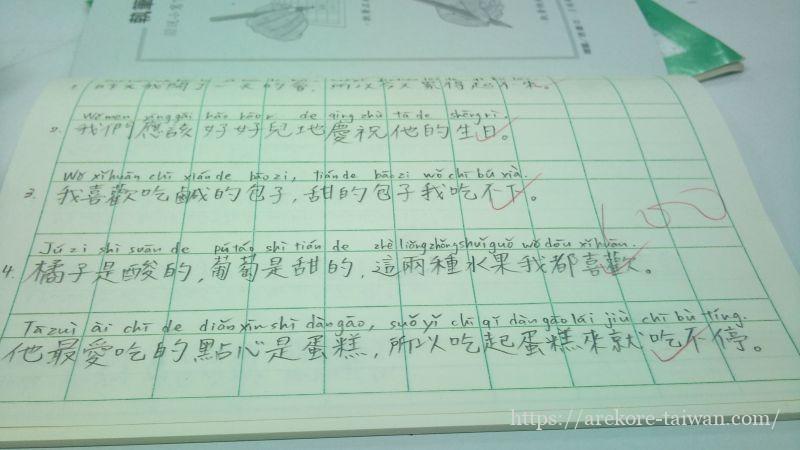

もし↑のスマホ入力を参考に以下の文字を打ちたい場合は

①日本

b → 4 → 1 → p → 3、即ち「ㄖˋㄅㄣˇ」と入力し「日本」

②台湾

w → 9 → 6 → j → 0、即ち「ㄊㄞˊㄨㄢ」と入力し「台灣」

となります。まるで古代文字のよう。

ボポモフォは台湾だけ

漢字が使われる中華圏の各国家・地域における

簡体字 or 繁体字とピンイン or ボポモフォの組み合わせをまとめると

- 中国:簡体字をピンインで表記

- 香港:繁体字をピンインで表記

- 台湾:繁体字をボポモフォで表記

- シンガポール:簡体字をピンインで表記

中国人のほとんどがボポモフォを読み書きできないのと同様に

台湾人のほとんどがピンインを読み書きできません。

例えば「請問,洗手間在哪裡?=すみません、トイレはどこですか?」

という文章をスマホやパソコンで打つとなるとこうなります。

中国:Qǐngwèn, xǐshǒujiān zài nǎ er?

台湾:ㄑㄧㄥˇ ㄨㄣˋ ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ ㄗㄞˋ ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ?

ボポモフォの1つ1つの音を使って忠実に中国語を発音できるため

よりネイティブに近い発音で中国語を話せる、と多くの台湾人が言いますが

上述した通り、ボポモフォは台湾でしか使われていませんので

私個人としては、ピンインを使った中国語学習をお勧めします。

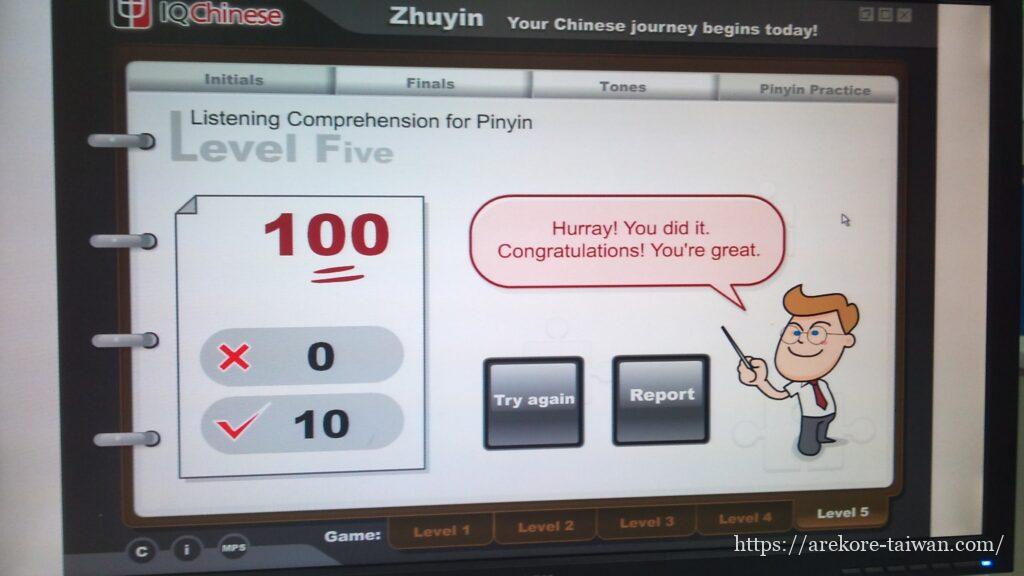

ピンインは簡単だけど発音に注意

一方、英語のアルファベットを使って漢字を表記するピンインは

ボポモフォのような取っ付きにくい文字を新たに覚える必要がなく

中国語初心者にとって非常にフレンドリーであると言えます。

しかしながら、実際の発音にアルファベットを無理やり充てていて

ピンインで勉強すると中国語の発音が英語の表記に引っ張られがち。

例えば日本語で言う「はい」や「そうです」にあたる「対」は

ピンインで「Duì」と表記されます。

字面だけで見ると「ドゥイ」と発音したくなりますが

正確には「ドゥェイ」がよりネイティブに近い発音です。

この様に、ボポモフォでの学習よりも発音に少し難が出ます。

博多おいちゃんの悲哀

中には、ピンインの表記ルールでやっつけ感満載なものも。

(※以下、難癖をつけたがる博多おいちゃんの心の叫と共にご覧ください)

例えば日本語で「学ぶ」=「学习」、ピンインは「Xuéxí」で

「シュエシー」と発音される様に、サ行に「X」が使われる時があります。

「OK、よかよか。ちょっと抵抗あるばってん「X」使うけん。

ルールやもんね。

英語では「Z」とか「Q」と同じぐらい使われんけど「X」使うけん。」

続いて「線」=「线」のピンインは「Xiàn」で「シィエン」と発音されます。

「いや、そこは『Xien』の方がよかろうもん!?」

挙げ句には「Xiàn」の最後に「g」をつけて「Xiàng」とすると

発音が「シャン(=像)」になります。

「えー!!?「g」が無かとき「シィエン」って言いよったよね?

「シィエン」って。「エ」って。

で後ろに「g」つけたら「シャン」って何で?

どげんして「g」つけたら「シャン」って「ア」の音になるとよ!?」

といった感じで、ピンイン作成時にルール策定で色々揉めたんだと思います。

使っていくうちに慣れれば普通に使えるようになります。

「習うより慣れろ」ですね。

簡体字 or 繁体字?大は小を兼ねる

ピンインとボポモフォの違いもさることながら、簡体字と繁体字の違いもあります。

簡体字とは、1966年毛沢東が中国で推し進めた文化大革命の最中

一般民衆に広く漢字を習得させて識字率を上げる目的として

簡略化した漢字のことで、現在大陸中国で一般的に使われています。

対して繁体字とは簡略化されていない画数の多い伝統的な漢字のことで

戦前の日本でも、ひらがな・カタカナと共に繁体字を書いていました。

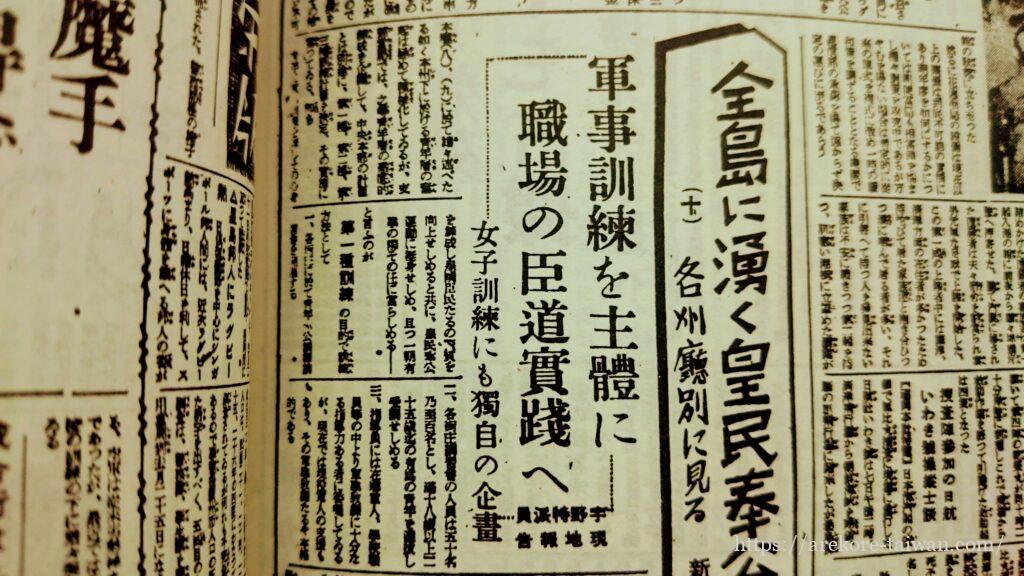

例えば、戦前の台湾で発行されていた新聞「台湾日日新報」の↑の記事から拾えば

現代日本で「実践」と書かれますが

中国では「实践(Shíjiàn)」、台湾では「實踐(ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ)」

とそれぞれ表記されます。

例文:

「クリスマスには、漢民族の家庭もクリスマスツリーを飾り、祭りの到来を祝います。」

中国:在圣诞节,汉族家庭也装饰圣诞树,庆祝节日的到来。

台湾:在聖誕節,漢族家庭也裝飾聖誕樹,慶祝節日的到來。

漢字を書く難易度としては

中国と簡体字と台湾の繁体字間に、日本語の漢字があるイメージでしょうか。

先に繁体字で中国語を学習し、ある程度の中国語能力を習得すれば

簡体字は容易に理解できるので、先に繁体字を使った学習をお勧めします。

台湾語学センターの対応

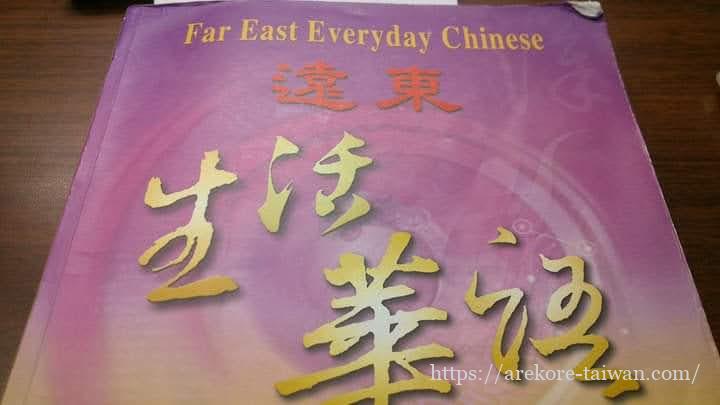

私がかつて通っていた台湾師範大学国語教学センターでは

基本的に繁体字とボポモフォを使った学習を推奨していますが

欧米各国など非漢字圏から語学留学に来ている学生も多い中で

台湾でしか使えないボポモフォを強制する合理的理由はなく

授業ではピンイン&ボポモフォ両方とも教わることができます。

しかしながら、先生から漢字は繁体字で書くように言われるため

事前に母国でいくらか簡体字中国語を勉強した後に台湾に留学に来た学生は

この簡体字と繁体字の違いに最初戸惑います。

すぐに慣れるのでそれほど大きな問題ではありませんが

簡体字→繁体字よりも繁体字→簡体字の順番で勉強した方が

効率的で習得スピードも向上することでしょう。

中国から台湾に帰化した台湾人YUKIの場合

ここで、台湾の友人でYUKIという30代女性のエピソードを紹介します。

彼女は生まれも育ちも中国大陸の福建省で両親も含めて中国人ですが

母方の祖母が外省の台湾人(=戦後間もない頃に国民党と共に渡台した中国人)

である関係で、小学6年生の時に福建から祖母の住む台北に引っ越してきたとのこと。

渡台して間もなく、両親と共に中華民国台湾の国籍を取得し

台北市内の小学校に編入し授業を受けることになりましたが

慣れ親しんだ中国式の簡体字+ピンインという学習法から

突然台湾式の繁体字+ボポモフォによる学習へと変わり

単語の発音や言い回しの違いから、当初は大変混乱したそうです。

ただ、その後台湾で生活するうちにすぐ環境に慣れた彼女は

簡体字 and 繁体字、ピンイン and ボポモフォいずれもできます。

あとがき

中国の簡体字は文字によっては簡略化し過ぎていて

もはや元々の漢字の部首やつくりが示す意味が失われたものもあります。

現代日本で書かれる「衆(台湾では「眾」)」の字がその典型で

中国では「众」と書かれます。一瞬「傘」かなと勘違いするほど。

中国で約10年間続いた文化大革命は、漢字文化も含め

様々な中華的文化を斯様に壊してしまったんですね。残念です。

では、881〜(Bābāyī、台湾でポケベルが使われていた当時バイバイの意)

コメント