哈囉〜(Hā luó=台湾人がよく使うフランクな挨拶言葉。英語のHelloの意)春風です。

日本人観光客が多く集う台北市内の観光地として

厳かな衛兵交代式で有名な忠烈祠が挙げられますが

本記事では、日本統治時代に桃園神社だった場所にあり

現在は中華民国のために戦争で亡くなった軍人を祀る廟

桃園忠烈祠(Táoyuán zhōngliè cí)を紹介します。

交通

台北市内からアクセスするには桃園空港行きのMRT利用が便利。

機場捷運(Jīchǎng jié yùn)の台北駅から乗車して

長庚医院(Chánggēng yīyuàn)で途中下車し

駅出口から歩いて5分ほどの距離にある

林口長庚医院(Línkǒu chánggēng yīyuàn)から

213番のバスに乗車し約30分ほどで桃園忠烈祠に到着です。

桃園忠烈祠

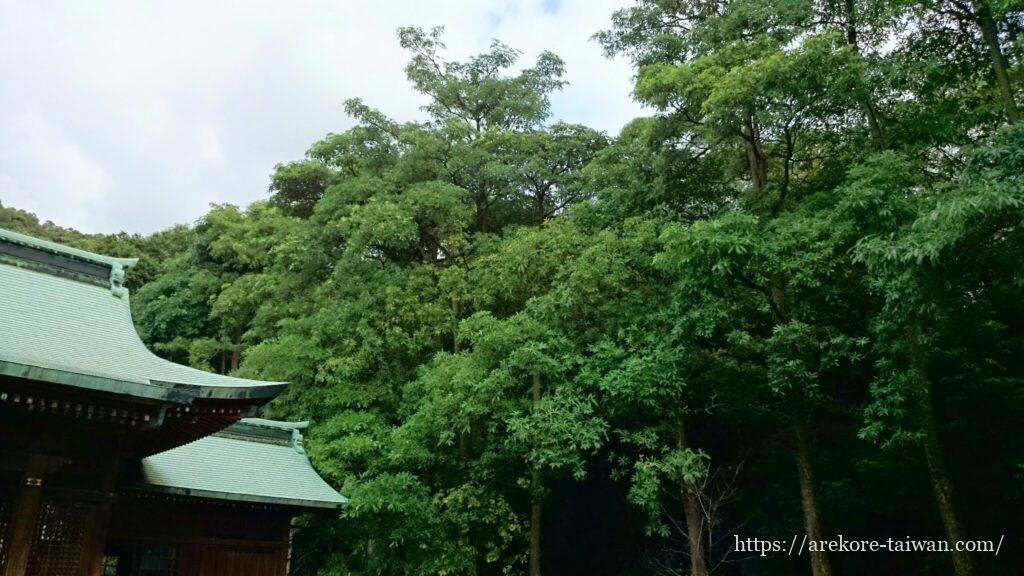

賑やかな喧騒のある台湾の寺廟と違って

日本の神社の雰囲気がまだ残り静かに見学ができそう。

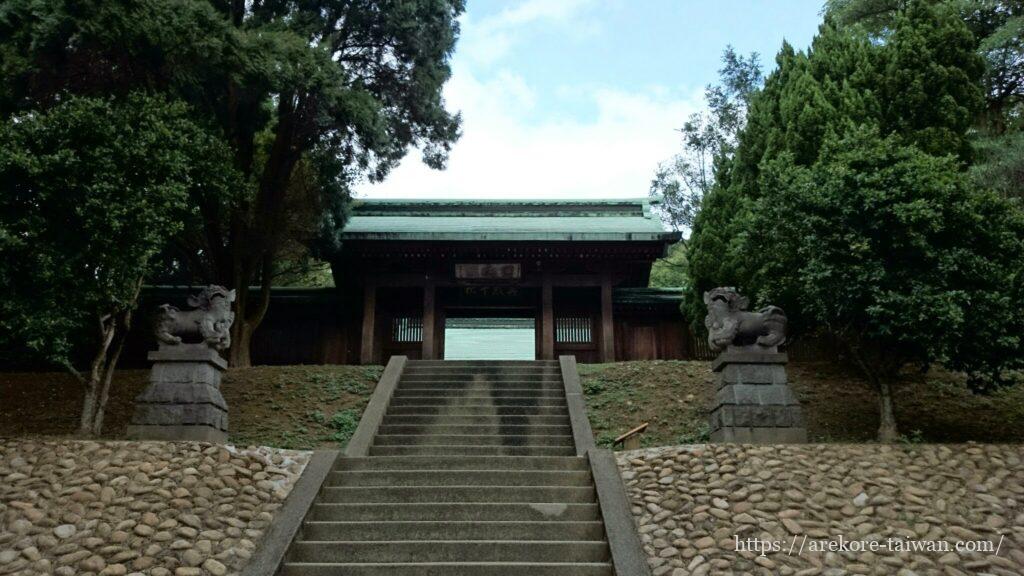

参道の階段を上りきったところに灯籠が左右対称に置かれています。

本殿に向かうきれいな一本の参道を上ってみると

参道のすぐ脇には靖国神社の神馬と見まごう馬の銅像も。

馬の胴体にあった菊花紋章は長年の風雨に晒されたからか

既に消失しその紋様の痕跡しか確認できませんでした。

桃園神社

敷地内にあった案内を見ると

日本統治時代の1938年に桃園神社が建設され

日本の神話に出てくる天照大御神が祀られていた他

台湾の日本統治が取り決められた1895年の下関条約締結直後

近衛師団を率いて大連より来台し抗日漢人勢力を征討しながら南下も

台南にてマラリアで薨去された北白川宮能久親王も祀られていた由。

大東亜戦争後、大陸より国民党政府の軍人や官吏が台湾に上陸し

日本の教育を受けた台湾人(本省人)に対し中華思想を植え付けるため

学校では中国語と中国の歴史を教え、日本統治時代の一切を否定。

台湾各地で日本統治時代に建てられた建物が多く破壊されましたが

この桃園神社は当時の姿を多く残しつつ忠烈祠として改築されました。

本殿へ

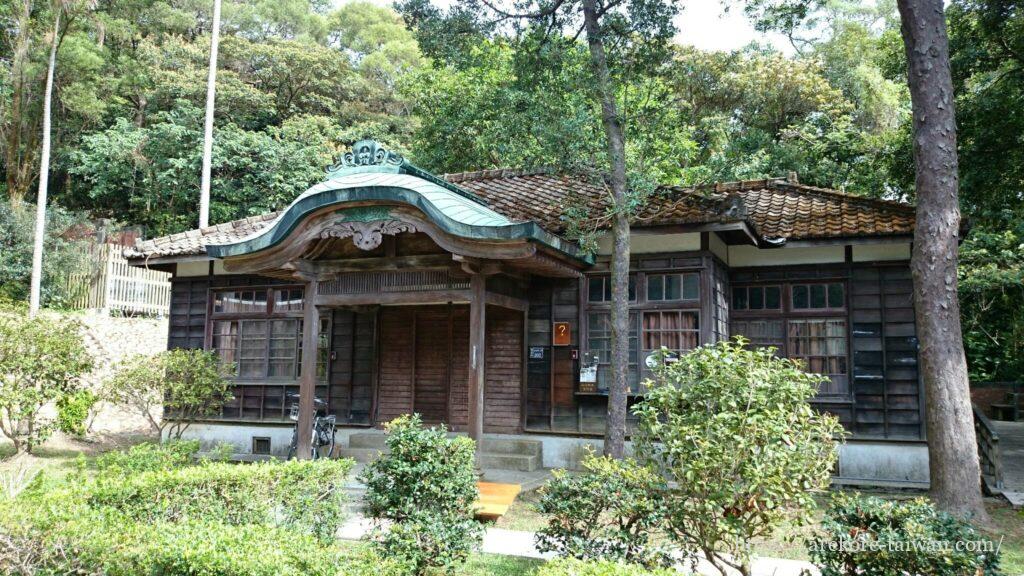

鳥居をくぐって左側に手水舎、右側の社務所がありました。

社務所は施錠され外からしか中を確認できませんでしたが

家の造りやタタミなど伝統的な日本家屋の雰囲気を残しています。

本殿に向けて歩を進めます。

本殿が見えてきました。

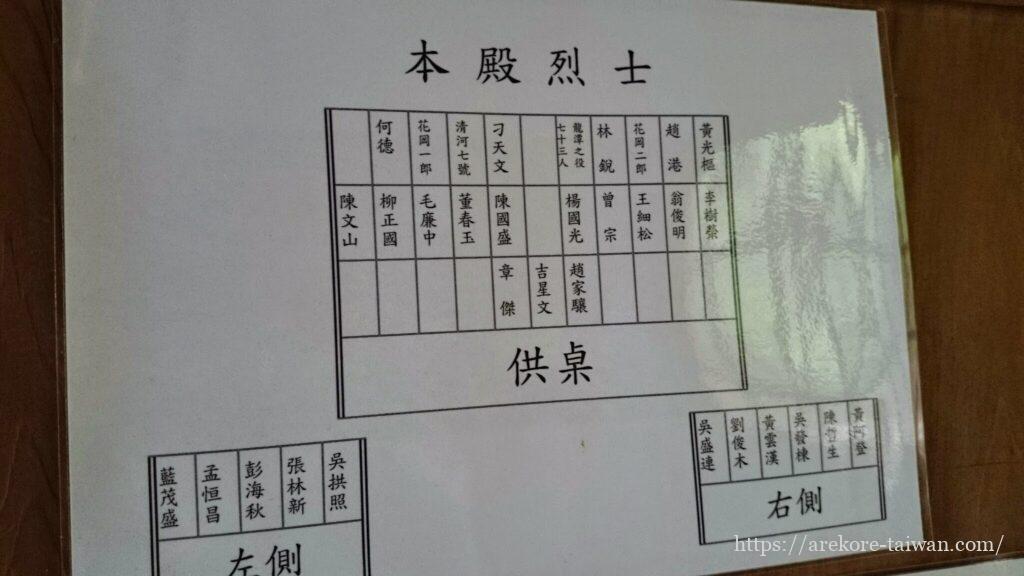

現在、桃園忠烈祠の本殿に祀られているご神体です。

1930年台湾中部で起こった原住民セデック族による抗日暴動

『霧社事件』で自決した花岡一郎と花岡二郎の名前がありました。

あとがき

1937年に勃発した日本と中華民国の戦争「日中戦争」で

両国とも多くの死傷者を出しました。

どの国も先人たちの血と汗と涙の犠牲の元に成り立っています。

現在享受できる平和に不戦の誓いを新たにして

合掌、礼拝。

コメント