哈囉〜(Hā luó=台湾人がよく使うフランクな挨拶言葉。英語のHelloの意)春風です。

日本が台湾を統治した1895年~1945年の期間に建てられた建物には

修復を繰り返しながら今現在でも残っているものが多くあります。

しかし中には、戦後蔣介石率いる国民党が台湾を接収した際

同じく中国大陸から台湾へ逃れてきた党・軍の関係者やその家族

=外省人の心無い人々がこうした建築物を違法に占拠して居座り

設備や内装が破壊され歴史の闇に葬り去さられたものもあります。

斯様に戦後混乱の台北で長らく廃寺となって放置されていた場所が

本願寺台湾別院(=西本願寺)として復元されました。

本記事ではその訪問記を記したいと思います。

交通

台北捷運(Táiběi jié yùn=台北モノレール)西門駅から

徒歩で5分ほどの距離で迷うことはありません。

別記事でもまとめますが、付近には台北西本願寺の他にも

同じく歴史的建造物である西門紅門に加えて

買い物に便利な台湾の原宿「西門町」もありますので

時間があればついでに観光しておきましょう。

本願寺台湾別院の歴史

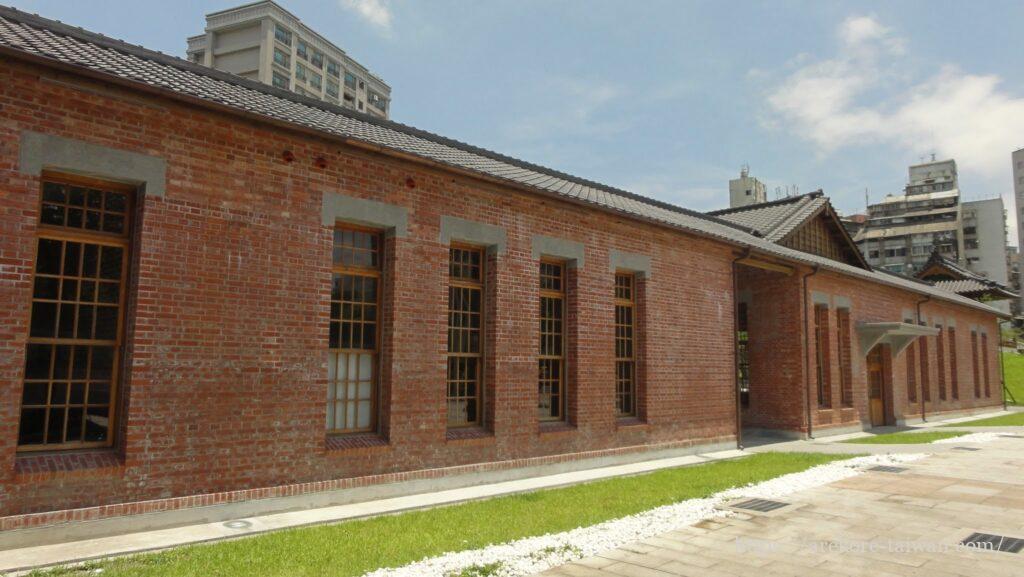

台北市都市部の中にポツンと赤レンガの異空間があるので

歩いていてすぐにそれと分かります。

本願寺台湾別院は、日本の浄土真宗本願寺派が台湾に設置した分院で

1922年から陸続と各建物の建設工事が始まり1932年に本殿が竣工。

これが本殿のあった場所です。

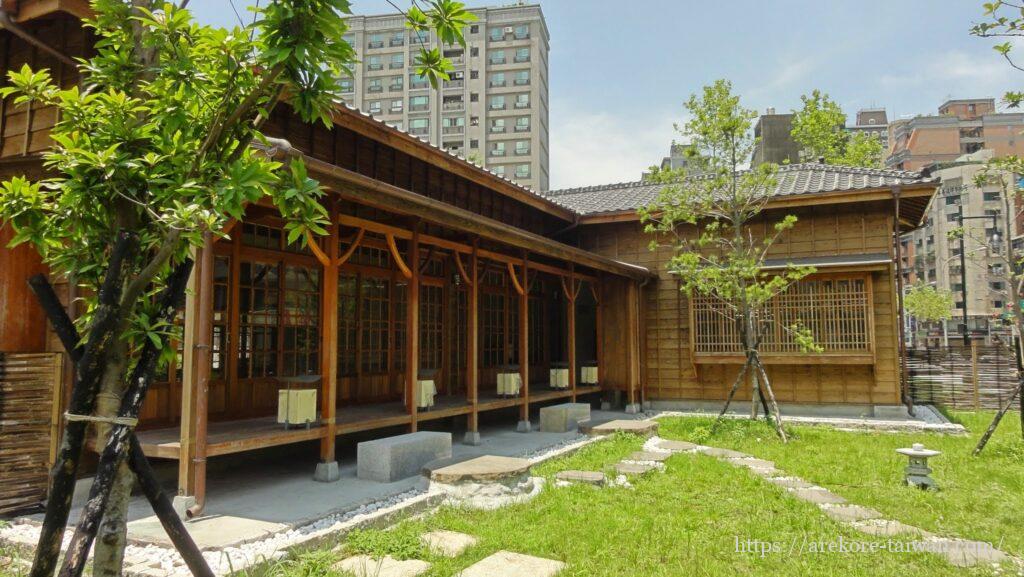

本殿の建物自体は復元されず本殿の基礎部分だけの復元となりましたが

後方にあるマンションとなんともミスマッチな景観です。

小生が訪問した時はタイミング悪く休館日だったのか

そばにある資料館らしき建物の中には入ることができませんでした。

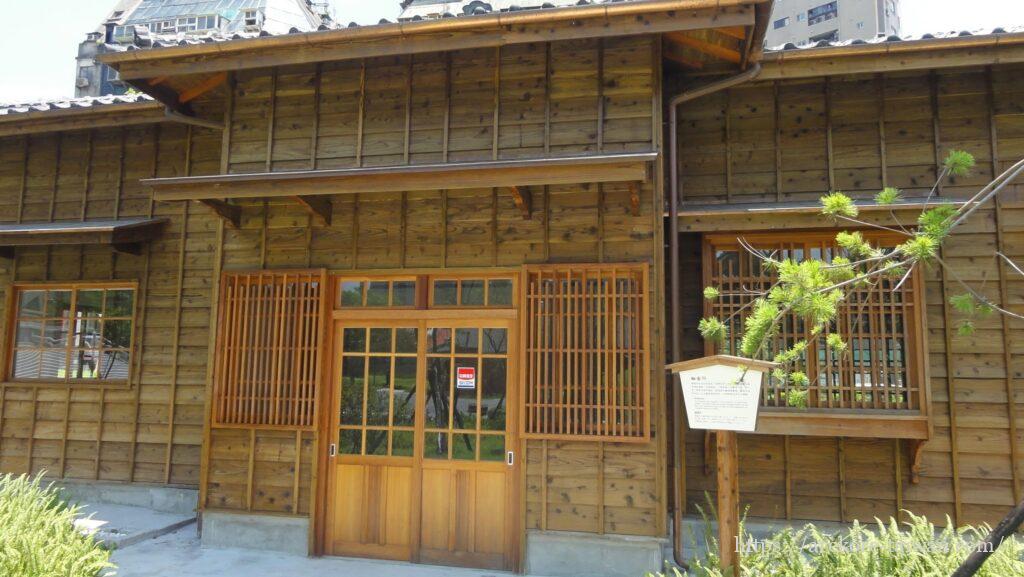

裏通りに面したところは日本式裏庭がきれいに整備されています。

本殿からの眺め。

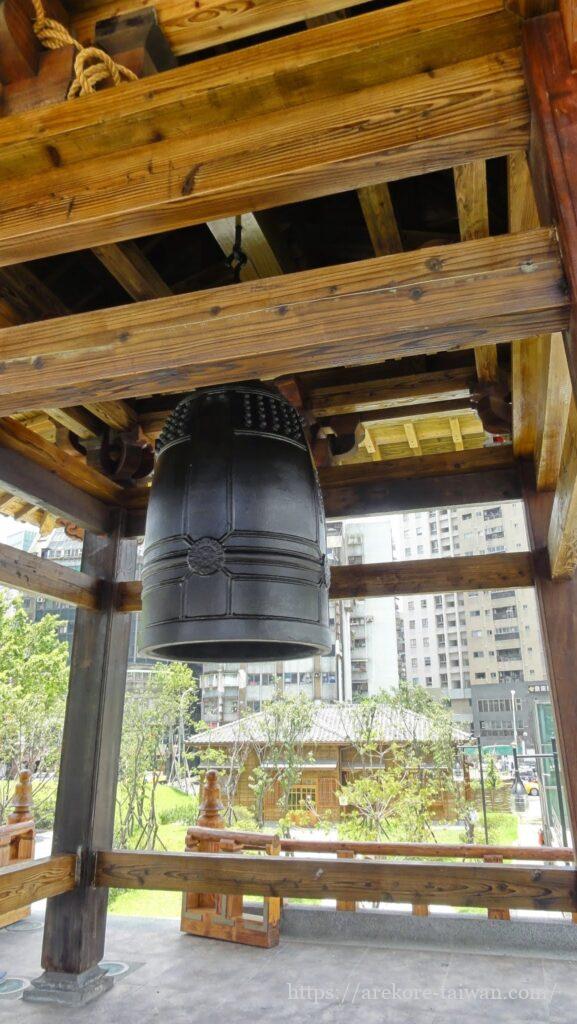

真ん中の小高い丘には鐘楼が設置されています。

年季の入っていないピカピカの立派な鐘です。

戦後の本願寺台湾別院

上述した通り、大東亜戦争後に中国共産党との内戦に敗れ

中国大陸から台湾に逃れてきた国民党員や軍関係者やその家族

総称して「外省人」と呼ばれます。

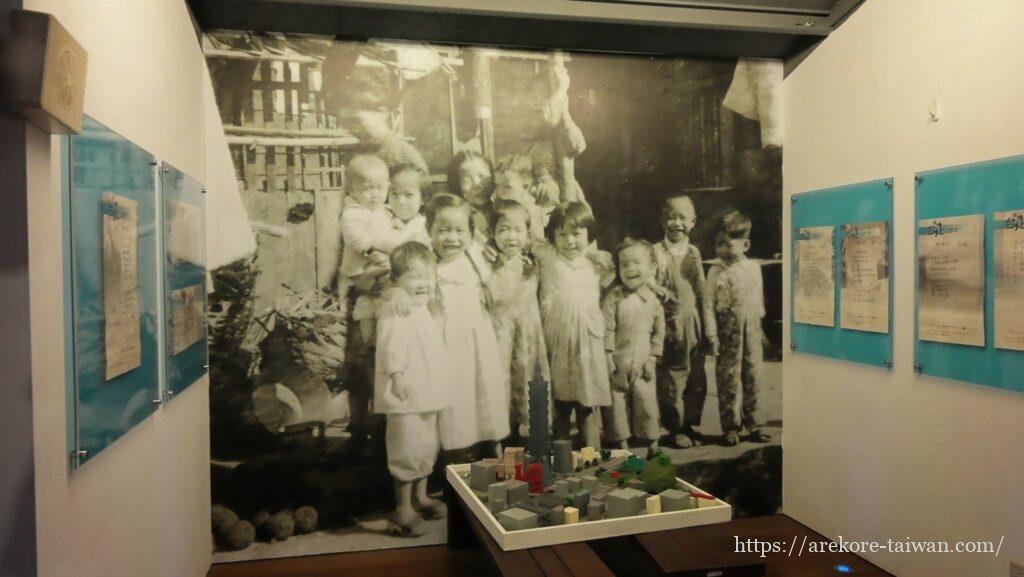

一部の外省人はこの西本願寺に目をつけお寺の本殿や倉庫などを壊し

その木材や持ち込んだバラックなどでここに違法住宅を建てて住み始め

廃寺となったこの場所を不法に占拠して居座り続けました(=眷村)。

1975年4月には不審火により従来あった拝殿などの建物が消失。

2005年台北市政府による再三の退去要請が功を奏し

ここに住んでいた外省人の子孫たちを立ち退かせたうえで

街の緑化と市民の憩いの場として公園が作られる計画でしたが

その後、地中から出てきた寺の残骸や昔の資料を精査した結果

ここに以前西本願寺があったことが判明しました。

これを受け、2006年台北市政府は残存する西本願寺の鐘楼や本殿の台座を

市指定の歴史建造物に指定したうえで2011年5月修復工事を開始し

2013年日本統治時代の建物が復元され史跡公園として整備されました。

あとがき

歴史遺産の再生にはお金がかかるものですが

建築物の復元に市民が負担した多額の税金が費やされただけでなく

(一説には8,000万台湾ドル=約4億円との謡言あり)

上述した鐘は従来品の復元ではなく新たに製造したことが判明し

税金のムダ遣いだ!と批判があがり一悶着あったそうです。

では、881〜(Bābāyī、台湾でポケベルが使われていた当時バイバイの意)

コメント